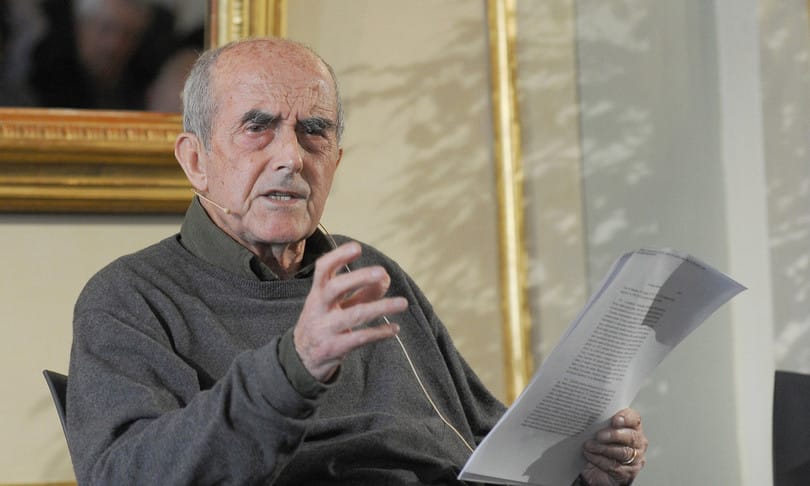

La geometria nel pensiero di Franco Cordero.

Franco Cordero è stato mio Maestro e dalla sua scomparsa, dunque, traggo un duplice senso di vuoto: quello che lascia un grande umanista, un giurista raffinatissimo, e quello che lascia un mentore, un amico.

Pier Francesco Bruno, suo allievo, eccellente giurista e avvocato, all’indomani della scomparsa di Cordero ha così definito il suo pensiero giuridico: “Franco Cordero stava alla procedura penale come l’alchimista alla materia”. Una definizione perfetta, che condivido pienamente.

Tutti coloro che, come me, sono stati suoi studenti prima e suoi assistenti dopo, hanno potuto apprezzare da vicino il suo pensiero acuto, profondo, mai banale, improntato su una logica rigorosa, su una chiara consapevolezza dei caratteri, dei metodi, degli scopi della ricerca, della posizione e della dignità proprie del diritto e non solo del diritto, ma della cultura in generale. La sua tendenza alla critica, la sua lotta agli errori, la sua difesa del diritto contro i luoghi comuni di un’apparente saggezza rappresentano un contributo affatto originale alla dialettica insita nel rapporto tra ragionamento e natura.

Con il suo pensiero, Cordero ha tracciato un cammino che ha una rigorosa linearità: “In qualche misura il diritto è anche geometria e, supponendo che la corvée sia disegnare nello spazio euclideo un triangolo i cui angoli non siano 180°, vengono fuori faticosi sgorbi” usava dire.

Che il diritto contenga in sé un ordine geometrico lo rivela l’universo delle parole. Nomos, osserva Cordero, origina da nemo che significa “spartire”, “distribuire”; ordinamento viene da ordo, ossia da ordine, sistemazione, distribuzione armonica delle cose.

In buona sostanza, il diritto si oppone alla tendenza dell’uomo all’auto disgregazione istintuale e alla prevaricazione, mediando tra istinto e logos, tanto che la disorganizzazione legislativa assume un significato metagiuridico, andando a coincidere, nel più ampio contesto filosofico-religioso della lotta tra Bene-ordine e Male-disordine, con il trionfo di quest’ultimo, come viene ben descritto nel mio amato mondo del teatro: “Leggi e diritti si ereditano come una malattia eterna”, afferma il Mefistofele di Goethe, instillando in Faust il seme della ribellione interiore concretizzato nel rifiuto della norma, unico correttivo al caos esistenziale.

L’iter formativo dell’ordinamento segue una progressione politico-fattuale prima che giuridica. Il momento prodromico all’atto legislativo consiste nell’individuazione del fatto tipico, cui segue la repressione codificata nel corpus normativo sostanziale. A fronte di un eventuale comportamento licenziosamente indifferente alla norma, infine, si instaura un processo, regolato a sua volta dalla legge, tale da garantire una giustizia eguale e costante, con caratteristiche omogenee.

Tuttavia, le norme procedurali hanno sempre avuto un’esigua rilevanza, nella tradizione penalistica, tanto che Carnelutti, in tempi relativamente recenti, parlava della procedura come della Cenerentola del diritto. Ebbene, Cordero, attraverso i suoi studi e i suoi scritti, ha innalzato la procedura penale al suo giusto, fondamentale ruolo e si è battuto affinché le norme regolatrici avessero sempre una loro coerenza e rispondessero alla Costituzione.

Le norme devono essere inserite in un sistema e il sistema soggiace ad una forma, ha in sé una sua geometria necessaria. Che contenga regole recepite da altri corpi normativi o meno, il sistema è e resta unico e, come dico sempre io, rappresenta la foresta di Einstein, quella che non deve mai essere dimenticata nel suo insieme, pur se, attraversandola, si vedono solo gli alberi. Le norme devono necessariamente essere inquadrate al suo interno con un’armonia che impedisca la creazione dei “faticosi sgorbi” di cui parlava Cordero.

E lui li ha combattuti tenacemente, gli sgorbi normativi, sia come giurista, sia come politologo, sempre strenuo difensore della Costituzione, anzi della geometria costituzionale, e convinto nemico di leggi portatrici di scompiglio in tale assetto. “È una legge che nasce morta”, era solito ripetere di fronte a norme non inquadrabili logicamente nel sistema, come, ad esempio, quella che voleva inappellabili i proscioglimenti (L. 46/06), legge sulla quale, in effetti, ha interloquito più volte la Corte costituzionale con dichiarazioni di illegittimità; o come quella contenuta nell’art. 1954 c.p.p. che sempre il giudice costituzionale, con una pronuncia assai discutibile (sent. 24/92), aveva inizialmente dichiarato illegittimo nella parte in cui vietava alla polizia giudiziaria di deporre in via indiretta sui fatti appresi nel corso delle indagini. In questo caso, il pretore remittente aveva sollevato la questione ritenendo che la norma fosse incompatibile con l’art. 3 Cost., poiché disegnava come intrinsecamente inattendibili gli organi di polizia giudiziaria, e con l’art. 24 Cost., poiché segnava una compressione dei diritti di difesa della parte civile. Era una questione palesemente infondata, stante l’incompatibilità a testimoniare degli ausiliari del pubblico ministero sancita dall’art. 197 lett. d) c.p.p., e i principi cardine del nuovo processo, ma venne presa sul serio e la veste accusatoria del nuovo codice venne lacerata, tanto che, poco dopo, si mise mano anche all’art. 500 c.p.p., ossia alle contestazioni nell’esame testimoniale. Il rilievo dato alle parole raccolte nella fase investigativa, fuori dallo spazio processuale improntato al contraddittorio, apparve chiaramente come un rigurgito inquisitorio. Cordero lo affermò in modo categorico. E aveva ragioni da vendere. Ma l’attesa è stata lunga prima di vedere il problema nuovamente trattato secondo gli schemi accusatori di cui all’art. 111 Cost. (L. 63/01), in modo che la somma degli angoli delle norme all’interno del triangolo sistemico tornasse ad essere pari a 180°.

Le battaglie procedurali di Cordero sono state molte e non è questa la sede per parlarne compiutamente. Ce n’è una però che non posso non menzionare. Rappresenta la vexata quaestio per eccellenza. Mi riferisco alle sue critiche in tema di riapertura delle indagini, fase eventuale seguente all’archiviazione.

Ne parlammo a lungo, io e lui, visto che mi chiese di aggiornare la sua voce Archiviazione per l’Enciclopedia del Diritto edita da Giuffré. Ricordo la grande emozione nel constatare la stima che mi stava mostrando, affidandomi il compito di dare seguito ad un suo scritto. Correva l’anno 1994. Io trentenne dovevo aggiornare la voce che aveva scritto lui alla mia stessa età. Un parallelo praticamente impossibile da tracciare. La aggiornai, sebbene con il manierismo dell’allieva. Il contributo di Cordero, ovviamente, restò inarrivabile. Anzi, direi che il Cordero trentenne, scrivendo la sua voce, inconsapevolmente scrisse anche l’aggiornamento, benché ancora nulla si potesse sapere del codice Vassalli di decenni dopo. Il rigore e la logica con cui Cordero affrontava lo studio della norma, infatti, i suoi ragionamenti, che partivano sempre da un sostrato estremamente lucido, erano universali e costituivano le premesse necessarie a pensieri ed argomentazioni anche in là da venire e persino tese ad evidenziare future impasse.

Il codice vigente vuole che il pubblico ministero, qualora ritenga di non avere sufficienti elementi probatori per sostenere l’assunto accusatorio in giudizio, chieda l’archiviazione al giudice delle indagini preliminari. È previsione in linea con il suo dovere di agire. Tuttavia, anche nel caso in cui voglia tornare ad indagare dopo l’archiviazione, recita l’art. 414 c.p.p., deve chiedere l’autorizzazione al giudice. La questione si fa più complessa: è comprensibile il controllo sull’inazione, essendo il pubblico ministero obbligato all’esatto contrario, ma non è altrettanto comprensibile un controllo sulla sua determinazione ad agire, visto che è obbligato a farlo. La norma, tuttavia, quand’anche discutibile, c’è e va applicata. Quid iuris, però, nel caso in cui, ad archiviazione pronunciata, il pubblico ministero decida di agire senza che debbano essere riaperte le indagini? Stando alla rubrica e al dettato normativo, l’art. 414 c.p.p. sembrerebbe riferirsi solo al caso in cui debbano essere eseguite ulteriori investigazioni, ma, sin dai primi anni dell’entrata in vigore del codice, la Cassazione, dopo solo un paio di sentenze in linea con questa interpretazione, iniziò a pronunciarsi in senso opposto e, il 19 gennaio 1995, venne affiancata dalla Corte costituzionale che sancì la preclusività del provvedimento archiviativo. Aspre le critiche di Cordero.

Leggiamo un sunto delle sue stesse parole pronunciate nel corso del Convegno “La Costituzione ha 60 anni”, tenutosi ad Ascoli Piceno il 14 marzo 2008.

“Il requirente chiede un provvedimento che lo autorizzi a non agire. Idem nel caso inverso, quando voglia riesumare l’affare archiviativo. Ma sono ipotesi profondamente diverse. In regime di azione obbligatoria, l’organo inattivo ha bisogno di un permesso, mentre adempie degli obblighi quando indaga su possibili reati. Che sgorbio sia questa riapertura delle indagini risulta nella prospettiva del chiamato ad interloquirvi, il giudice delle indagini preliminari: o l’assenso è doveroso solo che l’instante prospetti un piano, e siamo sul terreno dei formalismi gratuiti, o il destinatario si arroga una supervisione e, letto così, l’art. 414 viola l’art. 112 Cost. Le indagini sono propedeutiche all’azione obbligatoria, inibendole alteriamo l’equilibrio dei poteri.

Supponiamo, ora, che l’organo requirente non abbia chiesto la riapertura, o il giudice gliela neghi. Secondo l’art. 191 gli atti compiuti non valgono. Ma può anche capitare che il pubblico ministero, a caso archiviato, chieda il rinvio a giudizio, omettendo la richiesta di una riapertura perché non ha indagini da compiere. La Cassazione aveva cominciato bene: gli atti compiuti dall’indagante sono inutilizzabili, ma niente osta all’azione. Dov’è scritto che, mancando l’assenso del giudice, l’azione sia preclusa? Poco dopo, però, interloquisce la Corte costituzionale (sent. n. 27/95) in termini da dimenticare. L’art. 414 c.p.p. violerebbe l’art. 24 Cost. se non impedisse l’azione finché un decreto riapra le indagini. La preclude, dunque. Perché mai? Lo spiega una rumorosa petitio principii: in difetto dell’assenso, l’imputazione nasce morta, tale essendo la sorte dell’atto precluso. Con argomenti simili Pangloss erudisce Candido nell’omonimo scherzo narrativo di Voltaire.

Sia detto sommessamente, stavolta la Corte sbaglia tre volte: piglia sul serio una chicane postulando che archiviazioni non preclusive sminuiscano il diritto alla difesa, fraintende l’art. 414 c.p.p.su cosa sia l’archiviazione, e prescrive agli operanti una norma che, se esistesse, violerebbe l’art. 111 Cost. nel settimo comma, che esige l’impugnabilità in Cassazione di ogni atto giurisdizionale.

La Cassazione aveva argomenti forti per difendere lo zoccolo duro della procedura. Nei repertori, invece, solo due volte ribadisce l’ovvia conclusione che la mancata riapertura implichi l’inutilizzabilità degli atti di indagine ma non osti alla richiesta d’un rinvio a giudizio, né causi nullità. Pendono piccoli discorsi ossequiosi: finché non sia rimossa dalla riapertura delle indagini, l’archiviazione impedisce al pubblico ministero di agire. Tali logomachie ricordano i tè dal Cappellaio Matto raccontati dal reverendo Lewis Carroll in Alice”.

Ancora una volta il suo ragionamento si è mosso all’interno di una rigorosa geometria processuale, tra simmetria e coerenza. La legge deve essere interpretata secondo criteri obiettivi. Il sistema determina il significato delle norme, laddove le formule risultino poco chiare; un sistema che deve essere compreso nella sua interezza, anche alla luce dei precedenti storici e delle basi filosofiche che ne hanno determinato la nascita. Lo scibile è costituito da un fitto reticolo molecolare in cui ogni parte e collegata all’altra.

Non è facile gestire un lascito intellettuale vasto come quello di Cordero. Noi allievi ci sentiamo orfani, oggi, privati di una delle nostre fonti di pensiero più importanti. Franz Kafka, nelle sue Lettere a Milena scrisse: “Non amo te, ma piuttosto la mia esistenza che tu mi hai donata”. È lo stesso sentimento che nutriamo per Cordero noi allievi. La nostra esistenza di intellettuali è in parte originata da lui e tale resterà. Essere allievi di un docente, di un filosofo, di uno storico, di un letterato, di un sapiente come Cordero non significa essere stati necessariamente insediati sulla scranna di cattedre più o meno prestigiose, ma significa aver ricevuto un insegnamento meritevole di ogni attenzione, di essere stati testimoni di un pensiero e di averlo appreso e introiettato, portandolo avanti nella vita, in qualunque ambiente il destino ci abbia condotti a lavorare. Purtroppo, la capacità di ragionare è un po’ sottovalutata, ultimamente, perché se ne possa cogliere l’importanza al di là del lucro che è in grado di generare. È un difetto dei nostri tempi. Io, però, sono allieva di Cordero e non la sottovaluto mai.